Bien plus qu’un slogan tendance et vide de sens, le do it yourself renvoie à des valeurs et principes quasi philosophiques. Auteur de récents livres sur le sujet, le sociologue FABIEN HEIN revient sur la définition et l’histoire du phénomène DIY.

Fabien Hein : Le do it yourself ou DIY peut se définir schématiquement comme une manière de réaliser ses aspirations soi-même, par ses propres moyens. En français, on peut traduire DIY par système D. Avec en creux, l’idée de la débrouille, de la bricole, de la spontanéité. C’est un rapport au monde spécifique qui repose sur une capacité à agir se passant de l’aval de quiconque. Le groupe américain Fu Manchu avait donné un titre à l’un de ses albums qui résume bien ce qu’est le DIY : The action is go. Le DIY est vieux comme le monde. Les jazzmen dans les années 1930, les hippies dans les années 1960 autoproduisaient déjà leurs disques. Mais le punk rock a été le premier genre musical à valoriser à ce point le DIY et l’envisager comme une fin en soi.

Avant le punk, des mouvements artistiques comme Dada ou Fluxus prônaient déjà l’autonomie, l’autogestion, le DIY…

Absolument. Le punk ne sort pas de la cuisse de Jupiter contrairement à ce que certains journalistes tentent de faire croire. Comme tout phénomène culturel, le punk est le produit d’une longue histoire qui croise aussi bien les musiques populaires, les productions artistiques, que la philosophie, la politique, etc. Ses conditions d’émergence ont à voir, à des degrés divers bien entendu, avec des philosophes politiques comme La Boétie ou Montaigne, des philosophes des Lumières comme Voltaire et Condorcet, des philosophes transcendantalistes comme Thoreau ou Emerson et des grandes figures de la philosophie libertaire comme Nietzsche et plus récemment Paul Goodman et Michel Onfray. À leurs côtés, on trouve des révolutionnaires comme Jean Varlet et le groupe des Enragés. On trouve le Front Populaire et Léo Lagrange. On trouve des anarchistes comme Bakounine, des théoriciens de l’éducation comme Dewey et Montessori, des altermondialistes comme Hakim Bey et Naomi Klein, etc.

Dans Lipstick traces, Greil Marcus a brillamment retracé les liens du punk rock avec le mouvement Dada, le lettrisme d’Isidore Isou, le situationnisme de Guy Debord. D’un point de vue social, l’histoire des LIP, ces ouvriers de l’industrie horlogère qui sont parvenus au milieu des années 1970 à faire la démonstration que l’autogestion était une alternative viable à la gestion entrepreneuriale classique, a irrigué les esprits et forgé les mentalités (le sujet est toujours fortement d’actualité à l’heure actuelle). Idem pour les manifestations du Larzac et pour les Autonomes italiens, ces jeunes travailleurs résolus à ne pas « laisser d’autres décider à leur place ».

Et puis il ne faut évidemment pas oublier que le MC5, Blue Cheer, les Stooges, les Dead Boys, les Who, les groupes garage des sixties ont eux aussi largement contribué à préparer le terrain. Bref, tous ces événements, ces pensées, ces actions, ces sons, ces façons de faire se sont diffusées dans le corps social. Tout cela a influencé les punks. Les liens sont innombrables, mais dans les grandes lignes, tous se caractérisent par une volonté de « s’instruire par soi-même », « d’apprendre par l’action », de « faire par ses propres moyens ». Des préceptes très proches de ceux de la dynamique de l’Éducation populaire, qui s’exprime notamment courant 1945 dans le Manifeste de Peuple et Culture en tant que « combat pour l’autonomisation politique de la culture et son juste partage entre tous ». L’idée générale consiste à privilégier l’action individuelle, ce qui implique de la part de chacun un effort de transformation de soi.

Ce volontarisme cadre mal avec l’image nihiliste et dépravée du punk, non ?

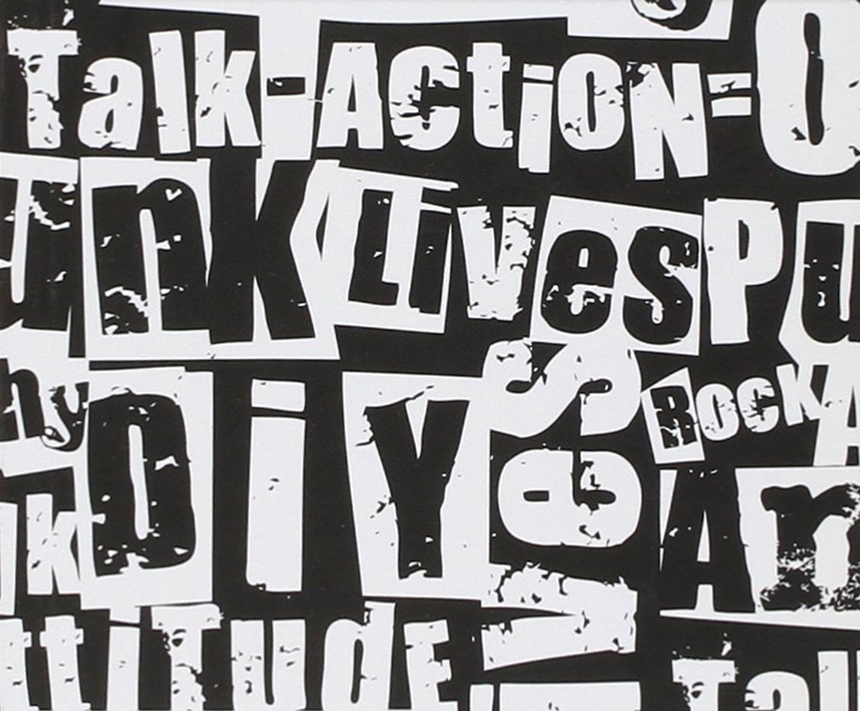

Nous sommes en effet loin, très loin, des clichés souvent grossiers véhiculés par le punk que certains journalistes réduisent volontiers aux litres de bière consommée, à l’aspect spectaculaire des looks et à l’outrance de certains comportements. Lorsqu’il émerge, le punk rock est le théâtre d’un déchaînement créatif inégalé. D’un profond désir de changement. D’une vigoureuse autodétermination. Et par-dessus tout, beaucoup d’acteurs punk sont animés d’une disposition à l’action sans précédent. Un certain nombre de slogans sont particulièrement populaires au sein de la scène punk rock. On peut penser par exemple à « Talk – Action = 0 », fameuse équation formulée dès 1982 par le groupe punk canadien D.O.A. De toute évidence, le punk n’entend pas se payer de mots. La notion de performation (lorsque dire c’est faire) s’avère centrale. L’acte de produire y est au moins aussi déterminant que ce qui est produit. L’exemple fondateur le plus emblématique est probablement fourni par le fanzine britannique Sideburns, lorsqu’il publie en 76 une illustration sous forme de tablatures présentant trois accords avec la mentions suivante : « voici un accord, en voici un autre, en voilà un troisième, maintenant monte ton propre groupe ». Tout est dit.

Dès les débuts du punk rock s’enclenche une véritable dynamique prescriptive portée par des acteurs de l’ombre : les fanzines. Ils popularisent l’idée que chacun est en capacité de faire. Faire un groupe, faire un fanzine, faire un disque, monter un label, organiser des concerts… Et chose remarquable : y compris lorsque l’on est une fille. Ce travail de fond des fanzines va produire un effet en deux temps : tout d’abord faire prendre conscience de sa capacité à agir, puis, dans un second temps, inciter à prendre concrètement les choses en main.

Un rapport au monde spécifique qui repose sur une capacité à agir se passant de l’aval de quiconque.

C’est avec le mouvement punk que vont commencer à se généraliser l’autoproduction et le DIY ?

Les Sex Pistols et les Clash ne sont évidemment pas des modèles de ce point de vue, étant donné qu’ils étaient liés à des multinationales. Mais des groupes anglais comme les Buzzcocks et Crass vont avoir un impact considérable sur la scène punk. En 1977, les Buzzcocks vont notamment autoproduire entièrement leur premier disque, Spiral Scratch. Ils le font paraitre sur leur propre label, New Hormones, créé pour l’occasion par leur manager Richard Boon. À son échelle, c’est un véritable succès. Spiral Scratch s’écoule à 6 000 exemplaires en l’espace d’un trimestre. Six mois plus tard, le chiffre atteint les 16 000 exemplaires. En démystifiant le processus de production et de distribution d’un disque, Spiral Scratch va s’imposer aussitôt comme une incitation à l’action pour quantité de jeunes amateurs de rock. Les membres de Crass vont rapidement leur emboîter le pas en créant leur propre label Crass Records, puis leur propre structure de distribution (Southern Records) avec l’aide de leur proche ami et producteur John Loder.

En somme, ces initiatives et bien d’autres vont finir par faire la démonstration qu’il est possible de développer une autre industrie musicale en parallèle de l’industrie musicale dominante. C’est un tournant majeur de l’histoire du punk rock et au-delà, pour l’ensemble du monde de la musique.

Au delà de l’invitation à « faire par soi-même », le mouvement punk DIY prône aussi une logique d’entraide, de transmission des savoirs…

Très juste. Si on reprend l’histoire à partir de Spiral Scratch des Buzzcoks : quelques temps après sa sortie, dès le mois d’août 1977, un groupe comme les Desperate Bicycles va se positionner comme l’un des plus fervents prosélyte de l’autoproduction en martelant à longueur de disques et d’interviews qu’enregistrer, presser et distribuer un disque est à la portée de chacun. Sur leur premier 45 tours, le titre « Handlebars » se clôt par un message : «C’était facile et pas cher. Allez, à vous de jouer maintenant ! » Leur second 45 tours reprend la même exhortation au dos de la pochette. Il se décline également sous la forme d’un refrain qui constitue en cela la première véritable ode au DIY.

Les Desperate sont vraiment mus par un puissant désir de transmission. Mais, très rapidement, Crass Records va dépasser la dimension propagandiste et incantatoire de leur démarche en accompagnant concrètement certains artistes lors de la réalisation d’un disque. Selon Penny Rimbaud, le batteur du groupe, l’idée consistait «à faciliter, ou plus précisément, à montrer aux gens comment faire des disques, depuis la production jusqu’à la conception graphique. Le processus global, c’était ça : on vous montre comment réaliser un single, puis à vous de jouer. Nous n’étions pas un label au sens strict du terme. Nous voulions juste aider les gens à créer quelque chose ». Avec un programme comme celui-ci, il s’agit moins de faire à la place de l’artiste que de faire avec l’artiste.

Puis rapidement, en parallèle, vont également apparaitre les guides DIY qui témoignent de cette volonté de transmission. Encore aujourd’hui, Maximumrocknroll, le plus influent des fanzines punk américain, coédite avec les gens de Profane Existence (fanzine, distribution, label) un guide intitulé Book Your Own Fuckin’ Life. L’outil est exclusivement destiné aux acteurs culturels punks DIY. Il «répertorie par région, des données sur les groupes, les distributeurs, les labels, les magasins de disques, les librairies, les stations radio, les promoteurs, les salles, les fanzines et procure également des informations diverses sur les restaurants, les « points de chute » (où les groupes punk en tournée peuvent dormir et quelquefois manger gratuitement ou bon marché), les imprimeries et les sites web ». La dimension internationale du projet va se trouver confortée par Internet.

En fin de compte, le guide pratique punk procède incontestablement d’une activité de service. Mais il est aussi plus que cela. C’est une ressource visant à stimuler la prise d’autonomie et, par voie de conséquence, cette ressource conduit à favoriser l’entraide entre musiciens d’une même scène.

En démystifiant le processus de production et de distribution d’un disque, Spiral Scratch va s’imposer aussitôt comme une incitation à l’action pour quantité de jeunes amateurs de rock.

Ce fonctionnement en réseau permet à des scènes musicales d’exister, en marge des industries et institution culturelles. Le DIY, c’est aussi cela : inventer son propre monde, se fixer ses propres règles, en dehors des logiques dominantes…

Une scène musicale, au sens d’une communauté de goût composée d’un réseau de producteurs, de musiciens, de fans, etc. se présente comme un réservoir d’alliés potentiels (notamment en termes de consommation, de prescription, de réseautage). La scène punk rock est constituée comme un gigantesque réseau composé d’une multiplicité de connexions permettant la circulation des artistes et de leurs disques. Le réseau du groupe punk français Flying Donuts, que j’ai étudié dans un de mes livres, tient tant qu’il réunit des individus partageant un même langage, développant des références communes et animés par le désir de participer à l’existence de la scène punk. Ce réseau particulièrement dynamique produit des manières de faire spécifiques dictées par l’économie relativement modeste de la scène punk rock française. Les coûts de production des disques rendent par exemple la collaboration nécessaire au quotidien. Sans elle pas de disques et encore moins de réseau. En d’autres termes, la coopération garantit la pérennité de cette scène.

Si pour certains, le DIY correspond à un choix assumé, pour d’autres, cela ne relève-t-il pas davantage de la contrainte, voire de la posture ?

Les artistes pour qui le DIY correspond à un choix rationnel et délibéré restent très minoritaires. Dans le milieu punk, le DIY est généralement envisagé comme un critère d’authenticité majeur dont le slogan « Fais-le-toi-même ou crève » constitue une excellente illustration. Pour les tenants de ce registre, le DIY procède d’un choix rationnel généralement fondé par un argument éthique (« je choisis délibérément de fonctionner ainsi »). C’est une configuration très stricte, dont il est difficile de se soustraire sous peine d’apparaître comme un « vendu ». C’est une manifestation d’indépendance, voire de défiance par rapport à l’industrie musicale dominante.

Mais au-delà de cette minorité, pour beaucoup de musiciens, le DIY s’impose comme une contrainte. Ils n’ont pas d’autre choix que de fonctionner ainsi. Pour eux, il ne s’agit pas d’une fin. C’est plutôt un pis-aller en attendant de trouver mieux. La majorité des artistes, punks compris, cherchent avant tout à intégrer les circuits de l?industrie musicale dominante.

Travailler avec un label, un tourneur conduit fatalement à laisser d’autres faire le boulot à votre place. La division du travail qui en résulte dépossède inévitablement l’artiste d’une partie de ses prérogatives. Mais est-ce nécessairement un mal de vouloir vivre de sa musique ? Comme le rappelle John Stabb, chanteur de Government Issue, un groupe qui ne s’est jamais commis avec une multinationale : « beaucoup de musiciens punk cherchent simplement à éviter des boulots merdiques de façon à pouvoir faire de la musique sérieusement ». Et si l’artiste en question consacre ses revenus à la création d’un label DIY susceptible d’aider de jeunes artistes ? Et si un artiste revendiquant fièrement son indépendance DIY travaille en parallèle, pour gagner sa vie, dans une banque ou une multinationale informatique comme Apple par exemple ? Est-il toujours éligible au statut d’artiste DIY ? Voilà une série de questions particulièrement difficiles à résoudre pour le plus intègre (voire intégriste) des punks DIY qui se contente généralement de condamner en portant un jugement moral. Il est peut-être très valorisant pour un artiste de prétendre qu’il fonctionne exclusivement sur un mode DIY. Mais ce sont moins les déclarations qui comptent que les actes.

Même les disques de Fugazi et Crass ou d’altermondialistes comme Godspeed you ! Black emperor sont distribués dans des circuits contrôlés par des multinationales.

Valorisant et valorisé, le fonctionnement DIY a-t-il aussi ses limites ?

Même les disques de Fugazi et Crass ou d’altermondialistes comme Godspeed you ! Black emperor sont distribués dans des circuits contrôlés par des multinationales. Ce qui signifie clairement que la pureté intégrale appartient aux idéalistes et aux religieux. Car il faut bien prendre en considération que le DIY expose à de sérieuses limites de développement. La première est d’ordre économique : faire par ses propres moyens consiste généralement à faire avec peu de moyens. Malgré la démocratisation des moyens de production, réaliser un disque (de la création à la commercialisation) nécessite une quantité de temps et d’argent dont la majorité des musiciens sont dépourvus. C’est évidemment le fondement du développement de la coopération : on coproduit un disque ou on co-organise une tournée pour mutualiser les moyens…

Par ailleurs, le DIY, par sa définition même, tend généralement à maintenir artistes et labels en deçà d’une certaine taille. Difficile, en effet, d’imaginer produire et se produire sur une très large échelle lorsqu’on fonctionne avec des moyens et des effectifs réduits. Pour survivre, les « entreprises DIY » que sont ces groupes et labels doivent accepter une logique de très faible croissance et la relative confidentialité de leur production. Chercher à grossir et à développer son activité implique de compenser la faiblesse des ressources par un engagement dans l’activité pour ainsi dire inconditionnel, et, qui plus est, sans la moindre garantie de réussite.

Le DIY peut alors être considéré comme un handicap, un frein?

Beaucoup de groupes ne perçoivent le DIY que comme un moment de leur propre carrière, avant d’y voir un frein à leur développement, leur évolution. Car signer avec un label, travailler avec un tourneur, etc. offre toute une série d’avantages. Symboliquement, c’est d’abord une marque de reconnaissance dans la carrière d’un groupe, qui le rassure sur le sens et la valeur de son activité. Ensuite cela laisse entrevoir la fin des problèmes d’argent, la promesse d’être enfin délivrés de toutes ces activités administratives aussi chronophages que rébarbatives, et de pouvoir se concentrer entièrement à la création artistique proprement dite. Enfin, cela offre de sérieuses garanties pour l’avenir et ouvre la voie à la professionnalisation… C’est une évolution logique dans un parcours artistique conçu comme une succession d?étapes vers le succès.

La dynamique d’un groupe de rock est éminemment entrepreneuriale.

Dans tes livres, tu compares souvent le fonctionnement d’un groupe à celui d’une entreprise, tu parles même d’entrepreneurs DIY. Pourquoi ?

Le vocabulaire entrepreneurial semble parfois très excessif pour certains. Il ne comporte cependant rien de disqualifiant ou de péjoratif. Il s’agit simplement de poser un point de vue réaliste sur une activité culturelle spécifique. À mes yeux, un groupe est un collectif d’individus qui décident de réaliser un projet commun : faire de la musique, enregistrer des disques, donner des concerts. Cette organisation est le produit de ce qu’elle accomplit. Par conséquent, par-delà tout idéalisme romantique, la dynamique d’un groupe de rock est éminemment entrepreneuriale. Alors qu’un groupe en est encore à un stade embryonnaire, il est déjà question de production, de projet, de recrutement, d’équipement, de répétition, etc. Plus tard, il sera question de réseau, d’intégration, de contrat, de droits, de production, de promotion, etc. Se pose dès lors la question des conditions concrètes de la pratique. Comment organiser le travail ? Comment trouver des concerts ? Comment rentabiliser les activités ? Etc.

« Prendre son destin en main », « être force d’initiative » : les préceptes du DIY pourraient aussi être ceux du libéralisme et de la libre entreprise…

Effectivement, compte tenu de ce que je viens de dire précédemment, on peut légitimement penser que l’entrepreneuriat DIY ne se distingue nullement d’autres formes entrepreneuriales propres au capitalisme moderne.

Le mouvement punk et le DIY se sont développés entre les années 70 et 80, au moment où l’autonomie des individus, la capacité à se gouverner et à agir par soi-même devient la valeur suprême au sein de nos sociétés. On peut se souvenir du wonder boy Bernard Tapie et de son homologue italien Silvio Berlusconi qui, dans les années 1980, lançaient des appels très médiatisés à la réalisation de soi à base d’injonctions du type : « Soyez autonomes », « Prenez des initiatives », « Soyez créatifs ». Des sommations pleinement en phase avec le « nouvel esprit du capitalisme » dépeint par Luc Boltanski et Eve Chiapello dans un ouvrage du même nom. Dans cet ouvrage, les auteurs montrent comment, dès Mai 68, les défenseurs du capitalisme désarment progressivement la critique sociale (revendications salariales et syndicales, refus de l’autoritarisme) et la critique artistique (exigence d’autonomie, aspiration à la créativité) en leur donnant satisfaction, permettant ainsi au capitalisme de se revitaliser dès les années 1980 sur la base d’une organisation « en réseau » dont les mots-clés sont désormais : mobilité, souplesse, flexibilité, horizontalité, changement, projet, etc.

Mais le problème n’est pas l’entreprise, ni l’esprit d’entreprise. On peut très bien créer son entreprise et fonctionner selon des règles différentes du modèle ultralibéral : ne pas confondre indépendance et individualisme, logique d’existence et domination, préférer la coopération à la concurrence, pratiquer des prix correspondant à la valeur d’usage plutôt que viser la maximisation des profits… C’est précisément le modèle mis en oeuvre par le groupe américain Fugazi et son label Dischord, références ultimes en matière de DIY. En résumé, l?éthique est déterminante.

Partager sur les réseaux sociaux